台湾中华抗协港澳行

——台湾中华抗协首赴港澳开展“重返抗日战场”巡访活动纪行

■ 曾和平

8月6日,由台湾中华民族抗日战争纪念协会(以下简称“中华抗协”)主办的纪念抗战胜利暨台湾光复八十周年学术研讨会于台北市中山堂光复厅隆重举行。中华抗协会长黄幸强、理事长胡筑生,国民党主席朱立伦,妇联会主席雷倩,前台北市市长郝龙斌,退役将领陈镇湘、吴达澎、徐衍璞等各界人士拨冗出席。

在当天举行的学术交流活动上,赴香港和澳门参加中华抗协第十二次“重返抗日战场”参访活动刚刚回到台湾不久的何世同将军,以《香港二战战场巡礼——第十二次“重返抗日战场”参访旅行纪》为题,分“前言”“历史回顾”“从澳门到香港”“观察与评论”“结论”五个部分,对上月赴港澳开展的“重返抗日战场”参访活动情况进行了专题汇报,并重点对日本当年占领香港的“香港之战”的得失进行了深入的分析和深刻的检讨。他的报告,赢得参会各界人士的好评,纷纷表示,此报告给没有去香港和澳门参访二战“抗日战场”的同志留下深刻印象。纪念是为了铭记历史,更是为了弘扬爱国主义精神,珍视和平,共筑中华民族复兴伟业。

台湾中华民族抗日战争纪念协会主办的纪念抗战胜利暨台湾光复八十周年学术研讨会8月6日在台北市中山堂光复厅隆重举行。(图片由中华抗协提供)

何世同将军说,他的这次专题汇报,之所以在学术交流活动上引起那么大的反响,完全得益于7月中旬随参访团亲赴港澳的参访之旅。7月14日至17日,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,中华抗协应香港荣光联谊会之邀于澳门和香港举办第十二次“重返抗日战场”巡访活动,来自台湾的退役将领和来自海峡两岸及港澳的相关团体、抗战史专家、学者及特邀嘉宾汇聚于港澳。活动期间,他们先后参访了港澳两地抗战史馆、历史遗迹、革命纪念地、馆藏文博、历史建筑、宗教圣地、城市新貌、著名景区等,并与香港荣光联谊会、香港抗战历史研究会进行了抗战文化交流。

参访人员纷纷表示,在抗战时期,港澳台同胞和大陆同胞、海外侨胞与无数仁人志士面对日寇的外来入侵,同仇敌忾,团结一致,众志成城,奋起抗击,经过14年的艰苦卓绝抗争,终于赢得了中国人民抗日战争的最后胜利,书写了一曲中华民族不屈不挠的英雄壮歌。抗日战争是海峡两岸及港澳人民和海外侨胞共同的历史记忆。大家一致认为,在80年后的今天,对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的最好纪念,就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开拓未来,大力弘扬抗战精神,团结一心为建设一个繁荣、强盛的中国贡献应有的力量。

1

中华抗协2015年10月成立于台湾,由台湾学界、企业界及退役将领共同发起。该协会组织章程列明以“推动抗战史料收集”、“推动纪念馆兴建等活动”、“照顾烈士后人权益”为自身任务,为推动两岸抗战史的研究,找回抗战史真相,宣传中国战区在第二次世界大战中的贡献。自抗战老兵、台湾陆军一级上将郝柏村先生带领相关团队首赴大陆开启“重返抗日战场”巡访活动以来,该协会组团相继11次赴大陆华北、华中、华南参访当年抗战战场,每到一地,他们祭拜英烈,整理战场史迹,讨论战例得失,撰写重返抗日战场日记。

2017年以来,台湾中华抗协和大陆中国抗日战争史学会相继在南京、武汉、南宁、北京、重庆、云南保山等地联合主办了六届“中华民族抗日战争史与抗战精神传承研讨会”活动,进一步增进两岸学术界在抗战历史研究方面的共识,吸引了海峡两岸退役将领、专家学者、教师、青年学生等累计达2000余人参与。同时,先后出版了《郝柏村重返抗日战场》《两岸共研抗战史论文集》《从卢沟桥畔到国殇墓园》等多部抗战文集,其中《两岸共研抗战史论文集》首次在大陆和台湾同时出版发行。10年来,中华抗协赴大陆系列活动的开展,受到抗战史学界和国际社会的广泛关注和高度评价。本次开展的第十二次“重返抗日战场”巡访活动,是中华抗协首次来到香港和澳门参访,受到港澳各界的热烈欢迎。

澳门大三巴牌坊。

7月14日上午,中华抗协参访团在其协会理事长胡筑生将军的带领下,从台湾桃园搭乘班机抵达澳门,开启了他们第十二次“重返抗日战场”之港澳寻访之旅。在澳门,他们首先参访了国父纪念馆。

澳门是民族英雄、中国民主主义革命先行者孙中山当年生活、战斗过的地方。其出生地广东省广州府香山县(今中山市)翠亨村与澳门昔日同属香山县,距澳门仅有35公里。1892年7月,孙中山从香港西医学院毕业后,9月即到澳门镜湖医院担任义务医师,并创立了中西药局,托迹行医,开展革命活动,而同盟会也曾在澳门设立支部。他首举彻底反帝反封建的旗帜,决心推翻清王朝,建立民主共和国。辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统,1925年3月12日因癌症病逝于北京。

图为中华抗协参访团一行在澳门国父纪念馆前留影。

澳门国父纪念馆建于1918年,1958年4月重修并对外开放,是澳门专为纪念孙中山先生而设立的纪念馆。纪念馆坐落在文第士街上,为一幢3层5开间的西式建筑,曾是孙中山先生原配夫人卢慕贞的寓所。“国父纪念馆”馆名横匾由中国近代书法家于右任先生题写,整栋建筑典雅庄严,外形优美,外绕以短墙,左侧辟一个小花园,中山先生生前喜欢在此坐立,如今里面矗立着一尊国父的全身铜像及“天下为公”四个大字,供游人瞻仰。

中华抗协参访团一行在抵达澳门的当天,就在理事长胡筑生将军的带领下,来到位于文第士街的国父纪念馆。他们拾级而入,先在展厅驻足。玻璃展柜内,孙中山先生在澳门行医时的器械、广州起义时用过的家具、手稿真迹及生前照片等静静陈列。在展柜里,孙中山先生在澳门行医时用过的听诊器仍泛着铜光,仿佛能听见当年“医人先医国”的誓言;广州起义时的旧木桌纹路深嵌,似藏着烽火中的呐喊;泛黄的手稿真迹上,“驱除鞑虏”四字力透纸背。老照片里先生与他的同志们聚首的身影,让团员们不时驻足细辨。胡筑生将军指着一张孙先生1924年的演讲照轻声说:“先生的革命火种,正是后来抗战军民的精神底气。”

移步左侧小花园,绿植簇拥中,孙中山先生全身铜像目光坚毅,长衫拂动如迎风而立。胡筑生将军整理好衣襟,率先垂首,团员们依次列队三鞠躬时,皮鞋轻叩石板的声响与鸟鸣相和,格外肃穆。礼毕,众人抬眼望向铜像后方“天下为公”四个鎏金大字,胡筑生感慨道:“从先生奔走革命到军民浴血抗战,一脉相承的是民族大义。”回望铜像,仿佛在与百年前的先驱对话。凝视题词,深切感悟先生“振兴中华”的初心,更觉今日和平来之不易。离馆时,夕阳斜照在纪念馆的红墙上,团员们的脚步里,似多了份沉甸甸的传承。

在澳门,中华抗协参访团还先后参观了著名历史文化景点大三巴、威尼斯人酒店等。14日晚,他们在澳门军官俱乐部晚餐后便通关乘大巴通过世界瞩目的港珠澳大桥,踏上了前往香港的行程。

2

乘车通过港珠澳大桥,体验中国宏伟基建,感知中国力量,是中华抗协参访团这次最重要的行程之一。港珠澳大桥是世界上最长跨海大桥,位于中国广东省珠江口伶仃洋区域内,东接香港特别行政区,西接广东省珠海市和澳门特别行政区。始建于2009年,历经数万名建设者9年建设,于2018年10月建成通车,首次实现了珠海、澳门与香港的陆路连接,三地间的行车时间从原来的3个小时缩短至约45分钟。大桥全长55千米,其中主桥29.6千米、中国香港口岸至珠澳口岸41.6千米;桥面为双向六车道高速公路,设计速度100千米/小时。截止2025年6月底,通关车辆达285万辆次,截止2024年底,大桥口岸进出口总值累计达2329亿元,覆盖全球230个国家和地区。港珠澳大桥是在“一国两制”条件下粤港澳三地首次合作共建的超大型基础设施工程,同时也是中国境内第一座连接中国香港、广东珠海和中国澳门的桥隧工程,因其超大的建筑规模、空前的施工难度以及顶尖的建造技术而闻名世界。

图为连接粤港澳三地的跨海大桥——港珠澳大桥。

此时,那暮色中的港珠澳大桥,如一条璀璨的钢铁长龙静静横卧于伶仃洋,在万顷碧波之上舒展着挺拔的雄姿。前往香港方向的大巴载着中华抗协参访团的同志们正行驶在巨龙托举的高速公路上,车窗外那恢弘的桥体在夕照余晖中折射出震撼人心的光芒。胡筑生将军一行坐在车里,目光掠过桥体上闪烁的灯光,眼中映着海天之间这条令人屏息的人间奇迹,指尖不自觉地轻叩着车窗——这是他们“第十二次重返抗日战场巡访”途中,无疑是最震撼的一程。

车轮飞驰于平坦如砥的桥面,历史烽烟与今日伟业在眼前交织。作为长期研究抗战史的人,他们太清楚这片海域的过往:“当年我们在史料里读‘零丁洋里叹零丁’,只觉字字泣血;今天走在这桥上,才懂什么叫‘敢教日月换新天’。”“当年血战山河破碎,一寸山河一寸血;今日之巨龙卧波,一寸钢梁一寸心!”这岂止是物理的连通?它分明是民族从危亡走向复兴的铿锵足迹。

更让他们动容的,是“一国两制”下的同心协力。“你看,香港的管理区、珠海的收费站、澳门的连接线,各有特色却浑然一体。”“当年军民同仇敌忾才打赢抗战,今天粤港澳同胞联手建桥,不正是这种精神的延续?”抗战记忆与眼前宏图在此刻叠印——昔年,伶仃洋见证过多少破碎山河的悲怆;如今,这“一国两制”下三地携手铸就的超级工程,恰如一道新的长城,昭示着和平与凝聚的力量。

图为夜幕下的港珠澳大桥。

当车辆平稳驶离大桥,胡筑生将军回望这渐渐融入星夜与灯火的壮丽长桥,心潮澎湃如桥下奔涌的波涛。他说:“我们重返昔日抗日战场,是为了记住先辈为何而战——为了民族独立,为了子孙富强。现在我们在这里,看到的不仅是一座桥,更是一个站起来、富起来、强起来的中国。这桥,是给先烈的答卷,更是两岸同胞共同的底气。”

何世同将军也感慨万千:“港珠澳大桥的建设创下多项世界之最,真的是非常了不起,体现了一个国家逢山开路、遇水架桥的奋斗精神,体现了中国的综合国力、自主创新能力,体现了勇创世界一流的民族志气。超级工程的背后,蕴含的是‘中国智慧’和‘中国力量’”。

中华抗协驻大陆办事处总处长李德富,企业在大陆,经常从陆路通过港珠澳大桥往返于港澳与大陆之间,而面对笔者的采访仍是激动不已:“我无数次坐车经过港珠澳大桥,目睹我们中国基建工程之浩大。此工程不愧是世界七大奇迹之一,不仅将港珠澳形成了一个大商圈,更是促进了珠江三角洲及华南地区的跃进与繁荣。身为祖国14亿人中的台湾同胞,我感到无比自豪与骄傲。”

车过港珠澳大桥,驶过的是一段路,连接的却是一个民族的昨天与今天。伶仃洋的风里,仿佛还飘着抗战的号角,更回荡着新时代的回响——这回响里,有骄傲,有团结,有奋进,更有两岸同胞共赴民族复兴的坚定。

3

在香港,中华抗协胡筑生理事长一行受到香港荣光联谊会会长李崇威博士、香港抗战历史研究会李佳斌会长的热情接待,并对行程进行了精心周到的安排。在餐叙间,李崇威博士发表了热情洋溢的致词,对中华抗协胡筑生将军一行的到来表示最热烈的欢迎。他说,抗战胜利距今已八十年了,为了让香港年轻一代都能记住那段历史、吸取日本发动的这场战争带给中国人民的深重灾难的教训,香港荣光联谊会特别邀请“中华民族抗日战争纪念协会”来港举办活动,共同纪念来之不易的全民族抗战伟大胜利,这是两会的共同心愿。

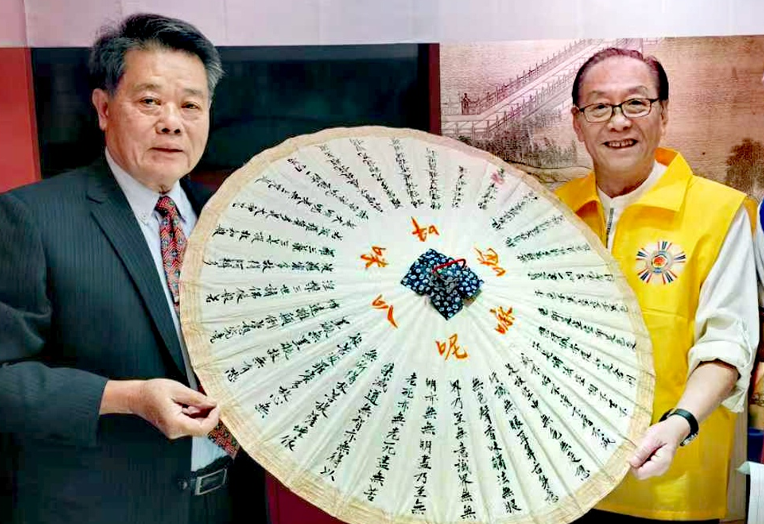

图为中华抗协胡筑生理事长向香港荣光联谊会会长李崇威博士赠送书法礼物。

在致辞中,李崇威博士深情地回忆了香港在抗战时期的烽火岁月。他说,在抗战中,面对凶残的日本法西斯,海内外炎黄子孙不分阶级、不分阶层、不分党派、不分信仰,在爱国主义的旗帜下,结成了最广泛的抗日民族统一战线,形成了空前的民族团结和全民抗战的局面。当时的香港作为特殊地区,成为宣传中国人民正义声音的窗口及物资转运、营救盟军飞行员和滞港爱国人士的主要通道,尤其是在日寇占领香港的3年零8个月里,八路军驻香港办事处、港九地区的抗日游击队——“港九大队”同英勇的香港民众一道,不畏强暴,奋起斗争,为战胜日本法西斯做出了重要贡献。

李崇威博士说,今年也适逢国父孙中山先生逝世一百年,所以也特意安排探访国父在港澳地区的重要革命足迹,以缅怀国父对国家的贡献。他真诚地希望将来台湾中华抗协和香港荣光联谊会能更密切地合作,一起擦亮中华民族抗战胜利的丰碑。

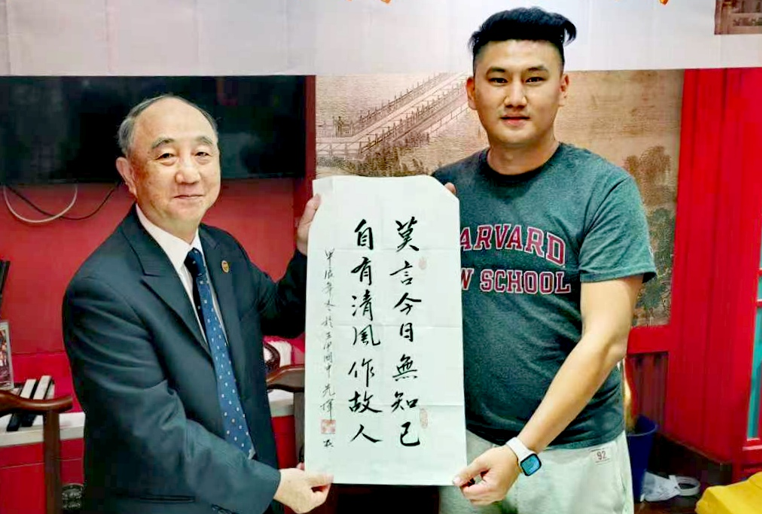

图为中华抗协参访团邓先挥将军向香港荣光联谊会会长李崇威博士赠送书法作品。

中华抗协理事长胡筑生将军在致词中,代表中华抗协特别感谢香港荣光联谊会、香港抗战历史研究促进会两会的盛情邀请到港举办抗战寻访活动。胡筑生理事长介绍了中华抗协概况和工作开展情况。他说,中华抗协已经成立十年,即将开始的下一个十年。他表示,该会除了持续进行抗战学术研究与史实探访外,更将拓展多元方式与全球华人交流。今年还将在美国旧金山、印度、马来西亚等地举办抗战文物展,更将在下一年举办各式文化交流活动,以及推出“抗日战争手游”等,让更多中华儿女尤其是年轻一代,能通过这些活动来达到“纪念抗日战争胜利、弘扬民族精神、团结中华儿女、促进世界和平与发展”的目标。

在欢迎仪式上,李崇威会长、李佳斌会长分别向中华抗协赠送了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念章和抗战典藏书籍,中华抗协也回赠了有关抗战内容的墨宝和中华抗协特制的抗战胜利80周年纪念章。在热烈的气氛中,香港荣光会黄鹏绪荣誉会长、辅大香港校友会陈沛广会长与杨鸿波副会长、国民党港澳总支部马启浩委员与中华抗协参访团成员进行了广泛的交流。中央通讯社特派员张谦、日本读卖新闻东京本社竹内诚一郎就抗战巡访活动有关情况还进行了现场采访。

图为中华抗协胡筑生理事长向香港抗日战争历史研究促进会会长李佳斌赠送书法礼物。

香港抗日战争历史研究促进会会长李佳斌非常感慨地说:“台湾中华抗协参访香港,是一次意义深远的交流活动。这不仅加深了两岸人民对抗战历史的认识,也让我们共同缅怀为国家独立和民族尊严而奋斗的英雄。通过这次参访,台湾抗协与香港抗日历史研究工作者之间的沟通与合作更加紧密,我们分享了各自的历史记忆与文化传承,增强了彼此的认同感。我相信,未来我们可以通过更多的交流与合作,携手弘扬抗战精神,激励后代铭记历史,珍惜和平。让我们共同努力,不断推动两岸同胞的友谊与团结,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。”

4

在很多人眼中,香港是一座商业天堂、金融贸易中心和东西文化汇聚之地,似乎与军事重地并不相关,殊不知香港在历史上不仅有着“东方之珠”的美誉,更是当年的“东方堡垒”。作为英国在中国最重要的殖民据点,香港自割让之初就具有军事前哨的意义,侵袭华夏的英国海军舰队每每都会在香港停靠补给,后来更是建立陆海军基地,常年驻军,是英国远东舰队的常驻锚地之一。

城市沿海而立,其防御力量自然向海而生。为了拱卫这座重要基地,英国从19世纪下半叶开始就不遗余力地在香港修建防御设施,到1941年12月太平洋战争爆发前夕香港的防御体系达到顶峰,其中最重要的部分就是守护维多利亚港和香港岛的12座海防炮台。除了封锁入港航道和防备敌军登陆港岛外,部分炮台的火炮也能转向陆地方向,支援九龙、新界的陆地防御,在1941年12月的香港保卫战中发挥了重要作用。

图为中华抗协参访团参访香港孙中山纪念馆后在孙中山塑像前合影留念。

台湾中华抗协参访团的此次香港之行,不为霓虹璀璨,不为商贾云集,只为追寻深埋于时光之下的抗战硝烟的历史记忆。他们在参访孙中山纪念馆、白泥碉堡、金紫荆广场、西九龙文化中心、故宫博览馆,九龙城寨、青马大桥、浅水湾镇海楼、黄大仙祠、天坛大佛、宝莲寺等名胜之地的同时,便把急行的脚步放慢于隐匿在历史深处抗战时期那段以铁与血写就的篇章,这条由海防炮台、海防博物馆与抗战纪念馆串联的路径,恰如一座渡越的时光之桥,将来自宝岛台湾的追随者们引向香江深处那些悲壮而辉煌的历史印记。

他们来到位于港岛南岸的舂坎角炮台,站立于炮位,海风猎猎,眼前是无垠的南中国海。炮台1941年1月完工,主要任务是掩护赤柱半岛,防备敌军登陆威胁赤柱炮台的安全。舂坎角炮台采用双层炮位设计,安装2门152毫米岸炮。在香港保卫战期间,由于日军主攻方向在港岛北岸,舂坎角炮台不具备对陆射击能力,因此未能发挥作用。如今,当年失去怒吼机会的两门152毫米巨炮炮管,锈迹斑斑,空对茫茫波涛,如同凝固的叹息,诉说着一个防御节点在战争洪流中的错位与命运。参访团成员们睹物思情,纷纷感叹:炮台无言,却以自身“未发一弹”的遗憾,成为战争布局中残酷偶然性的深刻注脚,提醒人们历史从不因准备而仁慈。

图为中华抗协参访团在香港抗战及海防博物馆合影留念。

在筲箕湾山巅的香港抗战及海防博物馆,中华抗协参访团的成员们同样被这里陈列的件件文物和古迹遗址所吸引。此处视野开阔,曾为扼守水道的鲤鱼门炮台,在1941年香港保卫战中数度击退日军舰艇,昔日炮火已沉淀为今日讲述。抗战及海防博物馆为鲤鱼门炮台改建,馆中陈列跨越六百年海防变迁,从明清烽烟、英治时期的军事建设、抗战时期,直至回归后的新篇。2022年重开后的展览,增强了香港保卫战与东江纵队港九独立大队的壮烈史迹。全馆面积约34200平方米,古迹遗址面积3680平方米,总陈列面积4745平方米,陈列展着历史文物400多件,成为香港民众爱国主义教育的重要基地。“博物馆的宏大叙事,正是要将这血脉相连的‘同舟共济’,铸成香江子民心中不灭的精神坐标。”“香港的抗日战争,是一场全民参与的抗战,凝成的‘万众一心’精神是中华民族最珍贵的集体回忆与核心价值。”“希望观众能正视并重视这段抗战历史,缅怀当年为保家卫国而牺牲的同胞,明白香港与国家血脉相连,提升对国家的归属感和身份认同。”抗战史专家们的话语掷地有声。

图为中华抗协参访团成员何世同将军在行进的车辆上介绍香港抗战的部分战例。

图为中华抗协参访团在香港城郊的白泥碉堡内参观。

图为地处香港城郊的白泥碉堡。

烽火硝烟早已散去,抗战的历史故事和抗战精神仍在这里被世代传述。在沙头角一隅——由罗家大屋改建而成的抗战纪念馆,则展现在慕名而来的中华抗协参访团面前的是中华儿女一腔深厚的家国情怀。

“隆重纪念抗日战争胜利80周年”,走进香港沙头角抗战纪念馆大院,东墙上赫然醒目的13个大字直抵人心。曾庇护着被称作“香港抗日一家人”的罗氏家族的这座百年老屋,见证了香港的抗战历程。

1941年12月8日,日军进犯香港。经过18天抵抗,香港沦陷。中国共产党抗日救亡口号的感召之下,香港许多家庭举家参加抗日队伍。“香港抗日一家人”罗家是其中的代表,全家有11人参加中国共产党领导的抗日游击队。日占时期,罗家大屋是港九大队的活动基地及交通站,大屋附近一带是港九大队沙头角中队和海上中队主要的活动地区。在抗战期间,东江纵队港九大队与香港民众顽强抗击日寇,有115名烈士为保卫香港献出了宝贵的生命。

图为香港沙头角抗战纪念馆。

图为中华抗协秘书长奚国华在香港沙头角抗战纪念馆给参访团人员介绍香港抗战情况。

图为台湾参访团成员、中华抗协驻大陆办事处总处长李德富在香港沙头角抗战纪念馆留言。

香港沙头角抗战纪念馆共分为“香港抗战的中流砥柱港九大队”和“香港抗日一家人”两个分展区,是香港第一间集中介绍中国共产党在香港历史贡献的纪念馆,也是香港首个长期展示港九大队和罗氏家族抗战历史的国民教育基地。纪念馆自2022年9月3日开馆以来,累计接待来访者达数万人。中华抗协参访团在展馆主题雕像前合影,在件件文物前驻足,在牺牲名录前默哀,在留言簿上签名和留言。他们纷纷表达着自己观后感言:“沙头角罗家大屋中以家为国的无声誓言——它们共同书写着香港远不止于金融都会的另一面,那是一种深植于民族血脉的刚毅与担当。”“前事不忘,后事之师的力量沛然而生:家国情怀如罗家大屋的基石,是支撑民族危难时刻的脊梁。”“这段可歌可泣的历史一定要告诉世人……让年轻人知道抗战前辈做了什么,让他们知道自己是中国人。”

5

参访是短暂的,而记忆却是永恒。如今,虽中华抗协参访团早已结束在港行程返回了台湾,但历史深处回响的抗战精神与家国情怀,却如维港不息的潮水,在每一个回望的瞬间涌上他们的心头。中华抗协秘书长奚国华先生发来短信说:抗日战争已经过去八十年了,当年奋勇御敌的军民同胞多已走出人生舞台,但他们的英勇事迹和民族气节却永远深植在我们中华儿女的心底。他说:“这次有机会来到香港踏寻当年革命志士在敌后战场与日军周旋的足迹,也看到了当年的阵地工事、敌后联络站与营救盟军飞行员等等的遗迹,让我深深感悟到唯有人民的团结自强,才能促使国家的精实壮大,也唯有强大的国家才能保障国家民族的生存发展与安居乐业。”

中华抗协副秘书长曾嘉慧女士也来信感慨道:“在我的军旅生涯中,从未认真了解抗日战争的过往,对于当年奋勇御敌的军民同胞们的英烈事迹更是模糊印象。但此次借由抗战胜利八十周年的光荣时刻来到香港,才深刻体会到当年革命志士在敌后战场奋勇御敌生死攸关,更认知到唯有人民团结自强,国家才能精实壮大;唯有人民安居乐业,国家民族才能永续生存发展。”

是的,弘扬中华民族伟大抗战精神,是我们在繁华背后必须守护与传承的永恒灯塔——它照亮的不仅是一段烽火岁月,更是所有中国人面向未来的共同心史。

(作者系中央电视台原成都军区记者站站长,退役陆军上校。现为成都市国防教育学会副会长,《国防教育网》总编辑,抗战史研究学者)