重访阿布洛哈村

■ 张 弛

阿布洛哈,四川大凉山深山峡谷中的一个小山村,彝语的意思是:“人迹罕至的地方”。18年前,中央新闻记者团几十位记者访问这里,《解放军报》派出了一位副总编带队、五位编辑、记者组成的采访组。从那时起,这个曾经的“麻风病康复村”,才有了“阿布洛哈”这个名字。

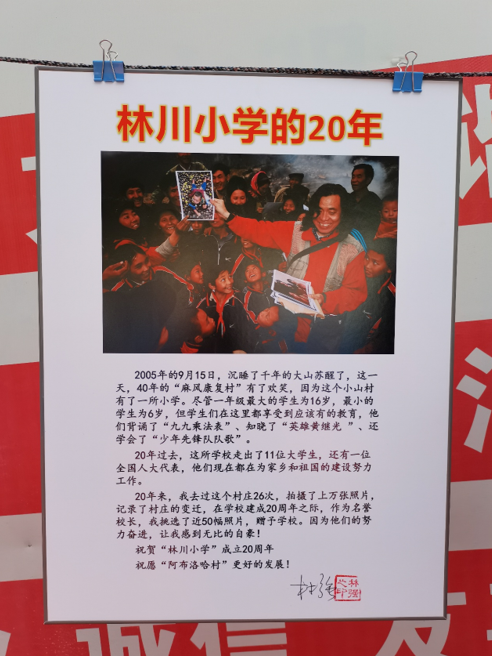

2004年的阿布洛哈村。林强 摄

当年的采访是因为一位军转干部,他叫林强。考察援建麻风村仅仅是他的事例之一。他在2004年第一次走进这个几乎是封闭的村庄,然后在地方政府的支持下,和村民一起创办了“林川小学”。如今,18年过去了,我随同林强再一次重访这里,亲眼见证大凉山乡村振兴的历史巨变。

20年来,林强帮助阿布洛哈村建起了学校,协调派遣一百多位教师支教,他拍摄的上万张图片,记录下山村的历史巨变。

重访只是对我而言,对于林强来说,应该叫重回。他在20年间来过25次,这一次是第26次。他和村民一直保持着密切的联系,成为“阿布洛哈”的荣誉村民。在他的镜头中,记录了第一位姑娘走出大山出嫁,第一位麻风村的孩子光荣入伍,村民第一次有了身份证,村里第一次建立党支部,第一次通水、通电、通车,他还给90岁的吉普拉伍老人做过寿辰……

今年9月是林川小学建校20周年。当年的四川省委书记,后来曾任全国政协副主席、第十八届中央书记处书记的杜青林同志,在四川《封面新闻》上看到阿布洛哈村今年有六名学生考上了大学,特地给林强来信,委托他向林川小学和阿布洛哈村的村民表示祝贺。

2004年的阿布洛哈村。林强 摄

阿布洛哈村三面环山,一面临江。当年进村,要先从县里开两个小时的车,到乡里,再沿着不到两米的沙石路,走五六个小时,路边就是悬崖。村里的房屋,都是用石头、泥巴、木头和草搭建的,简陋之极。而今呢,柏油路已经直接修到了村里。尽管一路上转弯多了一点,但是从县里到村里只要1个小时40分钟。

这条路是2020年6月30日开通的,阿布洛哈是全国最后一个通公路的建制村。在此之前,林强在陡峭的悬崖路上走了19次。

为了这次回村,林强做了认真准备。他联络了四川省扶贫基金会及一批爱心人士,为学校捐赠了价值7000元的学习用具、图书、篮球、排球和服装。两家文化公司分别捐赠了一万元的资金和图书。林强自己捐赠了一部激光打印机。

2025年阿布洛哈村有6名学生考上了大学。林强 摄

更为珍贵的是,他给学校带来了记录“林川小学20年”的50幅照片。在校园里拉起一条铁丝,就是最便捷的摄影展,许多图片当年在人民大会堂作报告时展示过。其中有2005年林川小学建校开学当天,给第一批学生们拍的个人照,有这批学生写的信件和绘画。当年的第一批学子中,有三人考上了大学——一位参军后进了军校,一位毕业后留在广东工作,还有一位在大学毕业后,放弃西昌的工作,回村担任了村支书。20年来,这里走出了11名大学生。去年,村里有7位学生参加高考,林强请他们在暑假期间到成都,参观体验高校的环境,为他们加油鼓劲。

孩子们在老师引导下,用AI描绘未来的山村面貌。

在林川小学的教室里,成都“叫叫”动漫平台的老师给学生们上了一堂AI公开课。同学们分为三组,各抒己见,提出自己对未来新农村的畅想。电脑上,迅即出现他们描绘的图景。教室里,传出了惊奇和兴奋的呼喊声。

林强(右)讲述山村巨变,感慨不已。第一届学生吉列子日(中)现任村党支部书记,全国人大代表。

在村里的布谷鸟客栈,我见到了村支书吉列子日,他现在是全国人大代表。我问他:“这个深山客栈,一年能有多少游客?”

“今年前半年已经接待三百多人了。去年全村旅游收益人均一万元。” 话语中流露出自信。

吉列子日告诉我,村里的规划重点是发展特色种植业,主要是脐橙、芭蕉,采用“合作社+农户”模式,村民以土地和劳动力入股。2024年,全村人均纯收入达到14700元。

这是一个历史性的变化,意味着阿布洛哈村已经摆脱“等、靠、要”,开始有了“造血”功能。

阿布洛哈村建起了布谷鸟客栈。

旧地重访,过去的土房陋室已经变成白墙黛瓦的小楼。一个新景观是交通扶贫陈列馆,迎面是习近平主席的一段语录:“特别是在一些贫困地区,改一条溜索、修一段公路,就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。”一个小村庄有交通陈列馆,可能在全国屈指可数。前半部分,是林强用照片记录的阿布洛哈村民在悬崖上、溜索上出行的村史;后半部分,是四川路桥建筑公司修筑山崖路的艰辛和智慧。为了3.8公里山路,三家公司整整用了半年时间,出动了世界上最大的“巨无霸”直升机来吊装设备,牺牲了两位工人,砸坏了两台挖掘机。林强始终关注着这条公路的建设,参与了交通陈列馆的设计,为此写了一本书,名为《最后一公里》。

一个小山村有交通陈列馆,可能在全国屈指可数。范丽庆 摄

走出交通陈列馆,林强去村里看望乡亲们。他的手里拿着一叠老照片,一路打招呼,看到有谁的镜头,就送他一张。乡亲们亲热地簇拥在他的身边,年纪大的,喊他“林爸爸”“林校长”,年纪小的,喊他“林爷爷”。旧影新颜,洋溢着浓浓的乡情。从镜头里望出去,街道两旁,是二层的小楼,白墙黛瓦;远处,青山逶迤,云雾变幻,如同置身仙境一般。好美的画面!

山,还是那座山,路,已不是那条路;人,还是那些人,村,已不是那个村。

今天的阿布洛哈村。

在我四十年的新闻生涯中,采访过很多新闻典型,林强是最具有“可持续性”的。他的足迹不止于一个阿布洛哈,担任四川省政协委员十年,足迹走遍了条件艰苦的甘孜、阿坝、凉山三个州,走访了100多个村寨和70多座寺庙,与许多群众和僧侣成为朋友。他先后提交近20份提案,三分之二与“三州”有关。其中关于“一村一幼”(每个村建一个幼儿园)的建议,经当时的四川省委书记王东明(现任全国人大常委会副委员长、全国总工会主席)批示,在四川50多个县得到大面积推广。林强的事迹,让我们反思:作为共产党的干部,当我们天天喊为人民服务的时候,是否可以扪心自问:你有没有贫困群众做朋友?

在返程的路上,我和林强坐在一辆车里,听他讲述20年来与阿布洛哈的故事,再一次听他朗诵20年前写的那首“红河谷”:

高处而来,在低谷行走

水的智慧可以推动一切潮流

而博大的爱来自对渺小的关注

那些雪花、泉水、以及草露

可能就是一条大河的源头……

2025年9月18日写于成都

(文载《解放军报》2025年10月13日,图片由本号配发,除署名外均由张弛摄)

作者简介

张弛,军旅老兵,资深报人。1954年12月生于太原,1972年12月入伍,2015年退休。辗转西北20年,蛰居京城逾30年。